食生活改善推進員会は、「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、食を通した健康づくり活動を行っているボランティア団体です。全国に46道府県で活動をしており、北杜市には、令和7年4月現在273名の方が所属しています。

食生活改善推進員は、略して「食改推(ショッカイスイ)」や「食推(ショクスイ)」とも呼ばれています。

食改推の目印

活動する際は、ピンクのTシャツとエプロンを着用しています。地域の活動などで見かけたら、気軽に声をかけてください。

また、北杜市食改推の目印を、全国食生活改善推進員会のシンボルマークを基に作成しました。市の食改推から地域に配布するチラシなどを見たら、この目印を探してみてください。

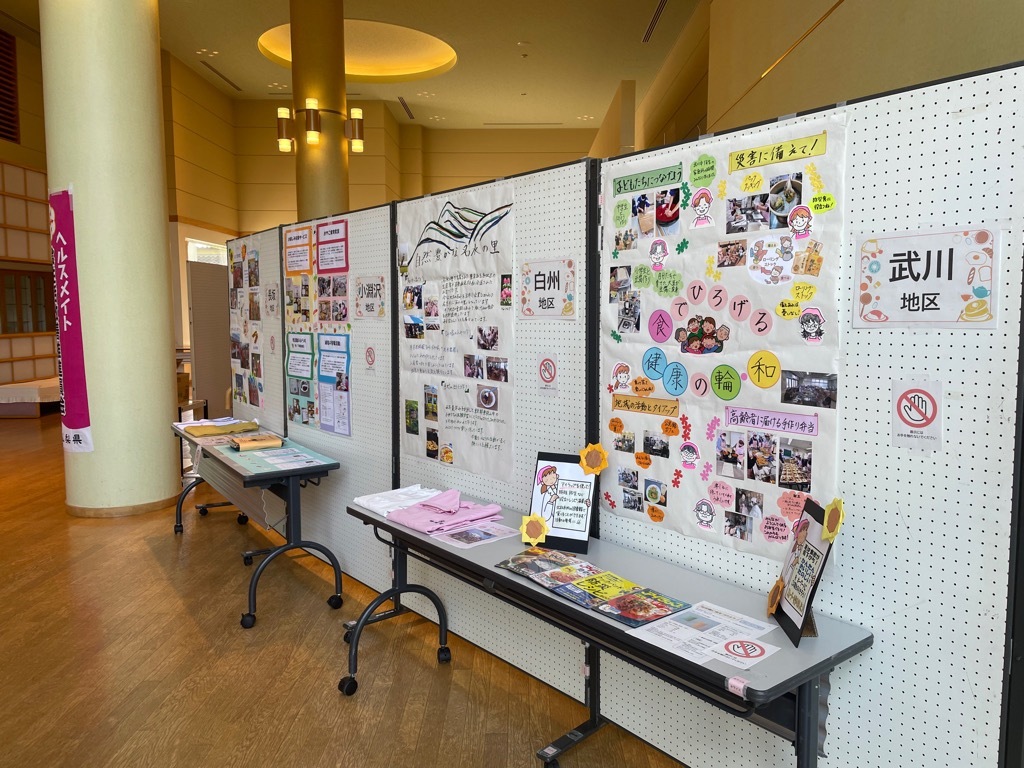

活動内容・報告(随時更新)

地域のお祭りなどの地区行事のほかに、様々な場所で活動しています。食改推の活動の一部を紹介します。

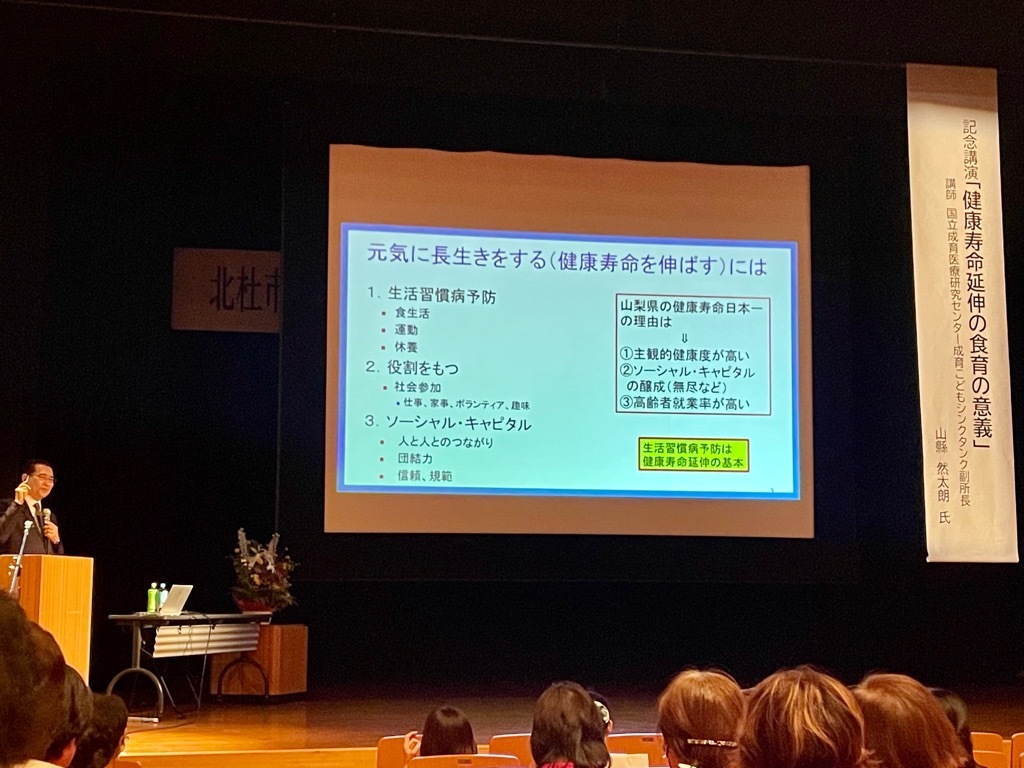

創立20周年記念講演を開催しました。令和7年7月19日(土)

北杜市食生活改善推進員会は、創立20年の節目を迎え、国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク副所長 山縣然太朗 氏を講師にお迎えし、記念講演を開催しました。

人とのつながりと健康が強く結びついているお話を伺い、改めて食改推としての活動が健康寿命の延伸に寄与していることを感じました。食改推は、食を通じた健康づくりに取り組んでいます。今後も「食」と「地域づくり」の両面から健康づくりを推進していきます。

令和7年度市定期総会を開催しました。 令和7年4月17日(木)

市定期総会を開催しました。

総会後の研修会では,NPO法人減災ネットやまなしの向山建生理事長より、「避難者への支援、心身健全保持の支援」についてご講演いただきました。災害は、いつ・どこで発生するかわからないからこそ、平時からの備えが大切です。これまで、食べ物や飲み水、生活必需品など、今できる備蓄を考える機会はありましたが、トイレの確保まではあまり考えたことがありませんでした。

私たちは、水が使えるのが当たり前、トイレも使えるのが当たり前の生活をしていますが、普段の生活を送ることのできない状況でも生きるために必要なものは変わらないことを改めて感じました。

食改推の活動を通して、まずは自分たちができる備えを、そして地域で助け合える繋がりを築いていきたいと思いました。

災害時に備えた食品ストックとパッククッキング【大泉地区】令和7年2月8日(土)

令和6年11月に行われた代表者研修会で学んだことを、地区の会員さんに伝えるとともに、パッククッキングの調理実習を行いました。

近年、自然災害が頻発し防災に対する関心が非常に高くなっています。有事の際には、まずは「自助」「共助」が重要だといわれています。日常から長期保存が可能な商品(非常食)を備えておくことも大切ですが、気づくと賞味期限が切れているということもあるため定期的に備蓄の見直しをすることも必要です。非常食でなくても、限られた水や食材を上手に活用し、温かくおいしい食事を作ることができます。そのひとつの方法として湯煎調理が可能な耐熱性ポリ袋を使った「パッククッキング」があります。今回は、代表者研修会のレシピだけでなく、スパゲティや蒸しパンもパッククッキングで作りました。スパゲティの味付けは、お茶漬けの素や干し椎茸、ツナ缶や野菜ジュースのような普段から家にあるもので、なおかつ常温で日持ちのする食材を使用しました。また、5年保存可能なレトルトカレーも用意し、みんなで一口ずつ味見をしました。その場にある食材で温かい食事を作る方法を知っておくことで、いざというときの備えにつながると思います。

健康寿命の延伸を目指し、楽しい共食の機会となるように【武川地区】令和6年12月2日(月)

地域の公民館カフェの皆様と一緒にシニアカフェを開催しました。介護予防サポートリーダーの方が、座りながらできる体操などを実施。体がほぐれたところで、食改推で作った甘酒と、さつまいもを使った手作りおやつ(さつまいものヘルシーおやき・鬼まんじゅう)を振る舞いました。今回は、年内最後の公民館カフェということもあり、参加者の方とビンゴゲームを行うなどしてみんなで笑いあいながら活動することができました。参加した方からも「体は少しずつ衰えていくものだけど、仲良し仲間と会え、話ができることがうれしい。」という感想や、「今日は手作りおやつをありがとう。懐かしいおやつだよね。ここにゴマをふったら見た目ももう一つ上がったね。」などアドバイスをいただきました。年齢を重ねていく中、生き生きと過ごす皆さんに勇気をいただきました。

夏にもこの公民館カフェで活動を計画していましたが、酷暑や台風などにより中止となっていたため、やっと活動ができました。食改推だけだと、なかなか企画・運営が難しいところもあるため、地域の他団体とも協力していきたいと思います。

朝ごはんの大切さと食改推の活動を伝える【須玉地区】令和6年10月20日(日)

甲斐源氏祭りに食改推でブースを出し、来場した子どもに朝ごはんの大切さを伝えました。また、食改推の活動もPRしました。ブース内では、大豆を運ぶタイムを競う「豆はこびゲーム」や、お米の重量を感覚で当てる「米はかりゲーム」も実施しました。来場した方からは「ピンクのTシャツが目立っていた。」「朝ごはんを食べようと思った。」などの感想がありました。

たくさんの方にゲームを楽しんでもらいながら、朝ごはんの大切さや食改推の活動を知ってもらうことができたと思います。

第13回北杜ふるさと祭りでの情報発信【長坂・高根地区】令和6年8月4日(日)

北杜ふるさと祭りに食改推でブースを出し、「穀類からの食物繊維の摂取」「非常食の備蓄」「熱中症予防」についての情報発信を行いました。

穀類からの食物繊維の摂取については、実際にもち麦ごはんの試食をしてもらいながら資料を配布しました。たくさんの方が来場されていたので、食生活改善の話を聞いてもらうのは大変でしたが、「おなかにとてもいいですよ」と声をかけると興味を持ってもらうことができました。配布資料には、白米に麦をプラスすることで手軽に食物繊維をプラスできることや、北杜市と包括連携協定を結んでいる(株)はくばくから提供されたレシピを掲載しました。

非常食の備蓄については備蓄食料品の見本を展示したり、要配慮者のための食品備蓄のポイントが記載されたチラシを配布しました。また、暑い日が続いているため熱中症予防についてもチラシを配布し啓発活動を行いました。

非常食の備蓄と熱中症予防に関しては、チラシの配布だけで精一杯でしたが、それでも手に渡ったチラシが役に立つことを願っています。

地域のラジオ体操会での交流【長坂地区】令和6年7月25日(木)

会員の全体研修会でラジオ体操のポイントを学んだため、育成会で行っている地域のラジオ体操会に一緒に参加をしました。

その際、参加した育成会の親子に対し、家族で一緒に朝ごはんを食べることやよく噛んで食べることの大切さについて、チラシを渡しながらお伝えしました。地域の子どもたちとふれあい交流することができました。

全体研修会(ラジオ体操研修会)を実施しました 令和6年7月3日(水)・11日(木)

7月3日(水)と11日(木)の2回に分けて、会員同士の交流も兼ねた全体研修会を実施しました。

おいしく健康に食事をするためには、身体を動かすこと(運動)が大切です。今年度は一般財団法人簡易保険加入者協会から講師を派遣していただき「正しいラジオ体操」を学びました。

今までラジオの音にあわせて何気なく行っていた動作のひとつひとつに、身体を使うポイントがあることを丁寧に教えていただきました。正しいラジオ体操を継続して行うと、体内年齢や血管年齢、骨密度などの数値が良好となり、健康づくりに役立つそうです。

また、運動時には水分補給が欠かせません。北杜市と包括連携協定を締結している(株)大塚製薬より熱中症予防の水分補給に関して情報提供も行っていただきました。近年、手軽に「OS1」等の経口補水液が購入できるようになっていますが、これは熱中症を予防するために飲むものではなく、熱中症の初期症状が出た際に飲むものであり、日常的に飲むことは推奨されないなどのお話もありました。

「運動」と聞くと少しハードルが高いようにも聞こえますが、誰もが取り組めるラジオ体操で、「食」と「身体」の両方から健康な身体づくりをしていきたいと思います。

熱中症を予防しよう【高根地区】令和6年6月16日(日)

公民館に地域の高齢者に集まっていただき、暑さが厳しくなる季節に向けて食の面から熱中症を予防するポイントをお伝えしました。のどが渇いたと感じる前にこまめに水分補給をすることや、3食しっかりと食べることが大切であることなどをお話しました。育成会の子どもたちが花植えで公民館にいたので、参加者にふるまった料理を子どもたちにも食べてもらいました。

草餅づくり【高根地区】令和6年6月7日(金)

地域の高齢者の安否確認と交流を兼ね、草餅づくりを行いました。よもぎは参加される方が春先に採ったものを使いました。参加者の方と、あんこは米粉を蒸してから包むのか、あんこを包んでから蒸すのか相談しながら作りました。蒸しすぎて生地がパンクしてしまったものもありましたが、いろいろな話をしながら「たまにはこんな活動もいいね。」と楽しく過ごしました。

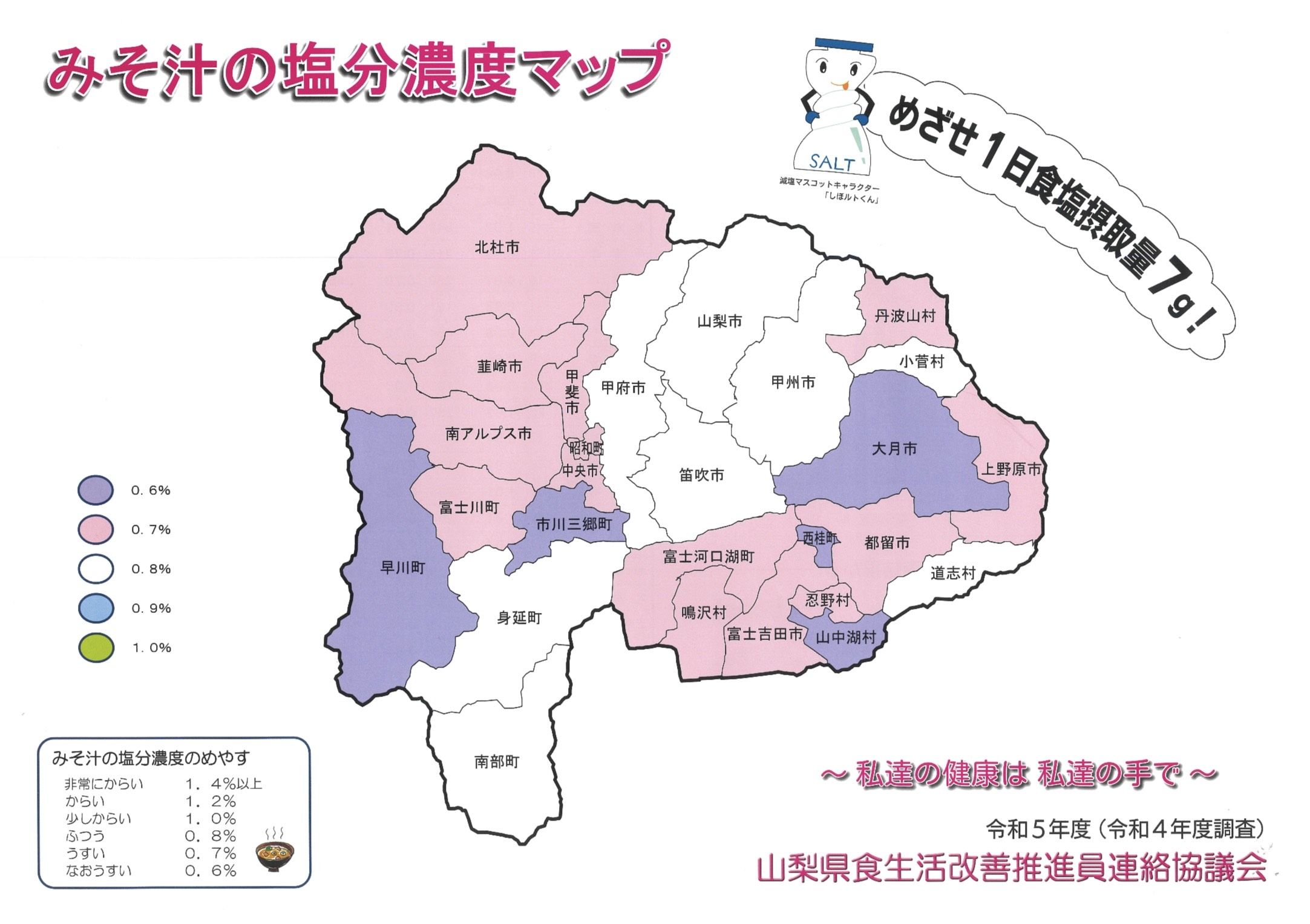

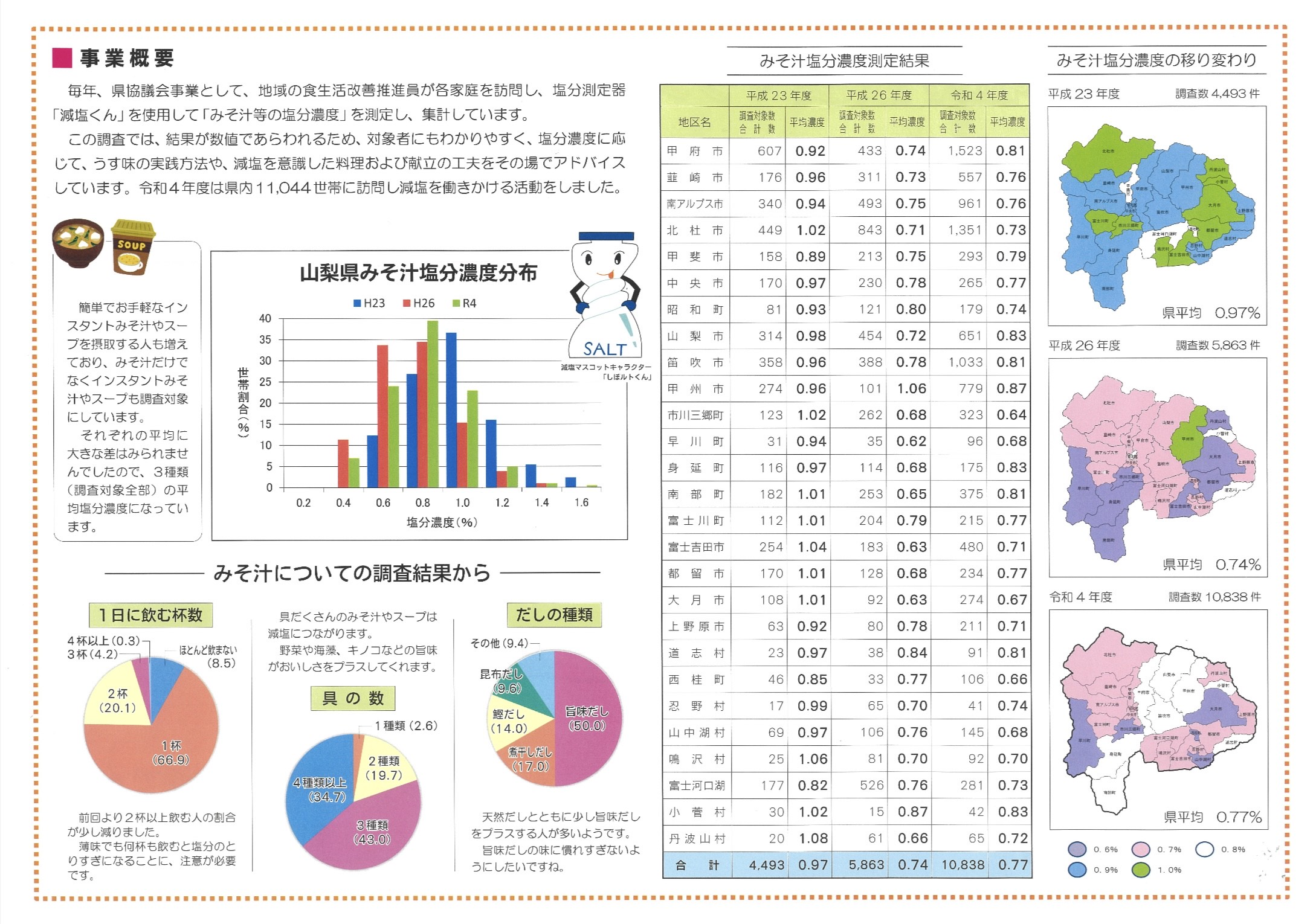

減塩普及活動

平成23年度から、市民の健康を守るために市内のご家庭を訪問し、汁物の塩分濃度測定を行っています。減塩で血圧の上昇を抑えることは、高血圧症だけでなくすべての病気の悪化防止につながります。

各戸訪問では、毎年違うご家庭を訪問しています。ご自宅の汁物の塩分濃度計測をご希望の方は、お近くの食生活改善推進員に声をかけてください。

市全体で「今よりちょっと薄味」を広めていき、地域が元気になることが、私たちの目標です。

令和6年度は、1,143件の汁物の塩分濃度測定を行いました。

食改推になるためには?

食改推になるためには、隔年で開講される「食生活改善推進員養成講習会」を受講していただく必要があります。食を通して、自分や家族、地域の健康を守る食改推として活動してみませんか?

※令和5年度に開講しました。次回は令和7年度に開講予定です。

食改推Q&A

Q:地区行事で、食改推に食事に関する話をしてほしい場合や汁物の塩分測定をしてほしいときは、どこに連絡すればいいですか?

A:地区の食改推に直接連絡を取っていただくか、市健康増進課へお問い合わせください。

Q:食改推に調理実習や講話、塩分測定などを依頼したら講師料がかかりますか?

A:講師料はかかりません。

Q:食改推になるためには、どうしたらよいですか?

A:隔年で開講される「食生活改善推進員養成講習会」を受講していただく必要があります。受講については、市健康増進課または、地域の食改推にお問い合わせください。

Q:食生活改善推進員養成講習会はいつ開講されますか?

A:令和5年度に開講されました。次回は、令和7年度に開講予定です。

Q:養成講習会ではどんなことをしますか?

A:健康づくりに関する講義と調理実習からなる約20時間のカリキュラムを受講していただきます。修了者には、翌年度から食改推として活動していただけます。