令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)Q&A

現時点では、不足額給付金に関するお問い合わせ(給付対象に該当するか、支給金額がいくらか等)といったお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

私は対象となりますか?

不足額給付の対象となる方には、令和7年8月20日から順次、通知を発送しています。

ただし、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに北杜市に転入された方は、ご自身での申請が必要な場合があります。

対象と思われるが通知が届かない場合はご連絡ください。

給付金はいつ、どこから支給されますか?

令和7年1月1日時点で住民票を置いていた市区町村から支給されます。

北杜市に住民票があった方には、北杜市から支給されます。支給は、令和7年9月下旬から随時行います。

給付金の支給日を記載した『支給決定通知書』を発送しますので、内容をご確認ください。

お知らせ通知とは?(白色の用紙)

令和6年度に、「所得税」及び「個人住民税」における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を給付金として支給しました。(令和6年度 北杜市調整給付金)

令和7年度に、令和6年分の確定した「所得税額」で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給します。

【 支給対象者 】

不足額給付Ⅰの対象者 : 支給額は対象者ごとに異なります。

- 所得税額が前年より少なくなった方

- 子の出生等などで扶養親族が増えた方、控除額が増えた方

- 当初調整給付(令和6年度 北杜市調整給付金)後に令和6年度の住民税の税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減少した方

※事務処理基準日 : 令和7年7月25日までに、北杜市に到着した申告内容のデータで算定します。 基準日以降に不足額が判明した場合、不足額給付の算定は行いません。

内容に相違がある方:必ずご連絡ください!

以下のいずれかに該当する場合は、届出期限:令和7年9月5日(金)までに、必ずご連絡ください(給付金担当:0551−42−1163)。

必要書類を送付いたします(下記よりダウンロードも可能です)。

期日までにご連絡がない場合は支給内容、支給に同意したものとみなします。

- 支給口座を変更したい場合・・・令和7年度 北杜市調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書 (PDF 420KB)

- 各数値に相違を認める場合・・・ご連絡ください

- 本給付金を受給しない場合・・・令和7年度 北杜市調整給付金(不足額給付)受給辞退の届出書 (PDF 134KB)

注意:届出期限までに、支給口座の変更を行うことなく対象者が亡くなられた場合は、支給されません。

届出期限の翌日以降に亡くなられた場合は、お知らせに記載の支給口座へ振り込まれる予定です。

確認書とは?(草色の用紙)

不足額給付Ⅱの対象者と見込まれる方に発送しています。

- 「確認書」「本人確認書類」「通帳のコピー」の合計3種類を、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

- マイナポータルから「公金振込口座」を登録済みの方は、「確認書」のみ、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

申請書とは?(黄色の用紙)

不足額給付Ⅱの対象者と見込まれる方に発送しています。

「申請書」「本人確認書類」「通帳のコピー」の合計3種類と、必要な書類を、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

マイナポータルから「公金振込口座」を登録済みの方は、「申請書」のみ、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

不足額給付の対象者だと思うのですが、通知が届かないのはなぜですか?

北杜市が把握できない次の方については、対象者ご自身での申請が必要です。次の要件に当てはまる方は、申請書をダウンロードし、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに北杜市に転入された方

- 合計所得48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまったことなどで、 調整給付金(不足額給付Ⅱ)の対象者となる方

必要な書類とは?

|

不足額給付 ⅠまたはⅡ |

書類名 | 提出が必要な方 |

| Ⅰ |

不足額給付Ⅰの申請をされる方 |

|

| Ⅱ |

不足額給付Ⅱの申請をされる方 |

|

|

Ⅰ・Ⅱ |

支給口座登録等の届出書 | 通知に記載された口座を変更したい方 |

|

Ⅰ・Ⅱ |

受給辞退の届出書 | 給付金の受給を辞退したい方 |

| Ⅰ・Ⅱ |

本人確認書類のコピー(いずれかひとつ) 氏名、生年月日、現住所が記載されたもの |

マイナンバーカードの表面(裏面には個人番号が記載されているので、コピーしないでください)・運転免許証(裏面に氏名・住所変更が記載されている方は、両面をコピーしてください)・健康保険証・介護保険証・在留カード |

| Ⅰ・Ⅱ |

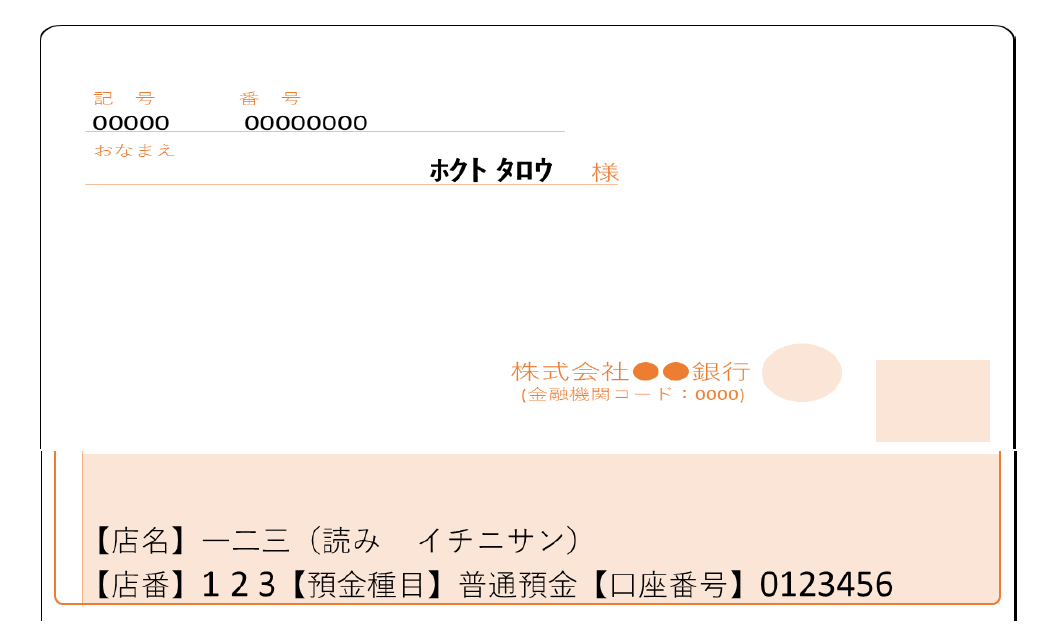

通帳のコピー 給付金を振り込む際に、口座情報が必要です。

|

金融機関名(●●銀行)、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるページをコピーして、ご提出ください。 ネットバンク口座の方は上記の情報が表示された画面を印刷して、ご提出ください。 |

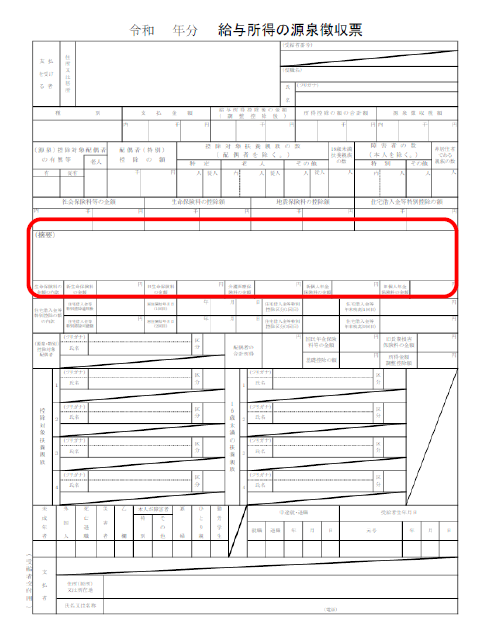

| Ⅰ・Ⅱ | 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書のコピー |

令和6年分所得税額、被扶養者等、令和6年分控除不足額等が確認できる書類が必要な方 〈所得税の確認のため必要〉 |

| Ⅰ・Ⅱ | 令和6年度個人住民税の、納税通知書、特別徴収税額通知書、令和6年度個人住民税の課税証明書のコピー(いずれかひとつ) |

・令和6年度個人住民税額等が確認できる書類が必要な方〈住民税の確認のため必要〉 ・令和6年1月2日から12月31日に北杜市へ転入された方 ・令和6年度当初調整給付の対象でなかった方 ・今回の不足額給付に係る通知が届かなかったが、受給要件を満たしていると思われる方 ・令和6年度当初調整給付時の「支給のお知らせ」等が提出できない方 |

| Ⅱ | 成年後見人登記事項証明書、代理権目録のコピー | 法定代理人(成年後見人など)を申請書に記入した方 |

| Ⅰ | 令和6年度当初調整給付時の「支給のお知らせ」、 「支給確認書」、「支給決定通知書」のコピー(いずれかひとつ) |

令和6年に給付された「令和6年度当初調整給付」時の金額が確認できる書類が必要な方 ※北杜市が発行元の通知を再発行したい方は、当初給付決定通知書再発行届出書 (PDF 413KB)をご提出ください。 |

| Ⅱ | 事業主の 、令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書のコピー | 青色事業専従者または、事業専従者の方 |

| Ⅱ | 戸籍の附票または住民票の除票 | 令和6年1月1日時点で国外居住者の方(令和6年12月31日まで居住していた市区町村がわかるものが必要であるため) |

| Ⅱ | 世帯員全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の、課税証明書(非課税証明書)のコピー |

令和6年1月2日から令和6年12月31日に北杜市へ転入された方のみ必要 ※令和5年1月1日(令和5年度)、令和6年1月1日(令和6年度)時点にお住まいの市区町村で取得可能 |

令和6年度当初調整給付時に受け取った「支給のお知らせ」等を紛失しました。再発行できますか?

発行元が北杜市であれば再発行できます。給付金担当:0551−42−1163までお問い合わせください。

北杜市以外の自治体が発行した通知の再発行については、発行元へお問い合わせください。

対象者が死亡した場合はどうなりますか?

- 対象者が令和6年中に死亡した場合・・・今回の不足額給付は、令和7年1月1日に北杜市に住民票のある方が対象であるため、令和6年中に死亡した方は対象外となります。

- 申請前に亡くなった場合

不足額給付の法的性格は民法上の贈与契約(民法第549条)によります。「支給確認書」の提出・申請前に不足額給付の対象者が亡くなった場合は贈与契約が成立しないため受給できません。「支給のお知らせ」に記載の申出期限までに亡くなった場合も同様となります。

| 届いた通知 | 状況 | 必要な手続き |

| お知らせ通知 | 本人が令和7年9月5日(金)までに受給する手続き(口座変更)を行ったのちに、死亡した |

「支給のお知らせ」に記載された申出期限(令和7年9月5日(金))までに対象者が亡くなった場合、今回の不足額給付は対象外となります。

ただし、本人が令和7年9月5日(金)までに受給する手続き(口座変更)を行ったのちに死亡した場合は、「令和7年度 北杜市調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書 (PDF 420KB)」を、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。 |

| 確認書・申請書 | 確認書の返送・申請を行うことなく死亡した。または、口座変更や受給拒否の届出期間中に、当該届出を行うことなく死亡した | 支給されません。 |

| 確認書・申請書 | 確認書の返送・申請を行った後に死亡した。または、口座変更の届出後に死亡した |

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。 本人が受給する手続きを行ったのちに死亡した場合は、給付金の受取口座を死亡者から代理人へ変更する「令和7年度 北杜市調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書 (PDF 420KB)」を、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。 |

| 確認書・申請書 | 死亡者の口座が凍結していない | 市が郵送する「支給決定通知書」に記載された口座へ支給します。 |

| 確認書・申請書 | 死亡者の口座が凍結した | 給付金の受取口座を、死亡者から相続人へ変更する「確認書の代理人申請」を、令和7年10月31日(金)までにご提出ください。未届または必着期限を過ぎた場合、支給されません。 |

| 確認書・申請書 | 死亡日以降の日付が「確認日」に記載されている | 「生前に受給の意思表示をしていない」とみなし、給付金は支給されません。 |

この給付金は、非課税ですか?

非課税です。「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

お知らせ通知に記載された口座ではなく、別の口座に給付金を振り込んでほしい

令和7年9月5日(金)【申出期間】までに必ずご連絡ください。「口座変更届」の提出が必要です。

給付金担当:0551−42−1163

令和7年度 北杜市調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書 (PDF 420KB)

例:新しく作った口座に振り込んでほしい。口座名義人(名字や読み方)が変わった。等

注意:口座を変更する場合は、登録変更作業のため、給付金の振込に一定の日数がかかります。予めご承知ください。

今回届いた通知を、書き損じた・紛失したときは、再発行できますか?

書き損じたときは、二重線で訂正して書き直してください。訂正印は不要です。

紛失したときは、再発行します。給付金担当へご連絡ください。ただし、北杜市でない市区町村から届いた通知や、過去に届いた通知は、再発行できません。

住民票を置いていない住所へ通知を送ってもらえますか?

令和7年8月20日までに「送付先変更の手続き」を済ませている方は、ご希望の住所へ送付します。郵便局での「転送手続き」方法については、お近くの郵便局へお問い合わせください。

今回の不足額給付の対象となるのは、令和6年度当初調整給付の対象となった方のみですか?

令和6年度当初調整給付を受給していない方でも、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、今回の不足額給付の給付対象となります。

例:

- 令和6年度当初調整給付時においては、定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じなかった方

- 令和6年度当初調整給付の時点では、令和5年分所得が無く、令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得税額が生じなかったために、令和6年度当初調整給付の対象外だった方

令和6年分 源泉徴収票について

源泉徴収票は、市役所で発行できますか?

源泉徴収票は、 給与所得の源泉徴収票は給与の支払者(雇用主である会社等)が個人に交付しているため、勤務先の給与担当部署にご確認ください。 公的年金の源泉徴収票は支払者によって発送日や紛失した際の対応が異なることがありますので、ご自身が受給されている年金の支払者にご確認ください。

源泉徴収票に「控除外額」が記載されている。どうしたらいいですか?

「控除外額」は、その源泉徴収票において所得税から定額減税をしきれなかった額となります。令和6年度当初調整給付を受給している場合や、他の所得がある場合等もあるため「控除外額」として記載された額が不足額給付の金額となるわけではありません。

今回の不足額給付は、本来給付すべき額と令和6年度当初調整給付に差額が生じた場合に支給されます。

- 対象者であると把握できた方・・・令和7年8月20日から順次「お知らせ通知」または「確認書」を発送しています。

- 対象者であると把握できなかった方・・・定額減税時または令和6年度当初調整給付時の情報が無いため、通知が発送されません。「申請書」をダウンロードし、記入例に沿って記入のうえ、必要書類を揃えて令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

- 対象者ではない方・・・令和6年度当初調整給付の対象者として受給した金額が、控除外額と同額または大きかった方は、令和6年度当初調整給付を支給済みであるため、今回の不足額給付の対象となりません。

※控除外額・・・その収入に対する所得税から、定額減税しきれなかった所得税の金額

※源泉徴収時所得税控除済額・・・その収入に対する所得税から定額減税された所得税の金額

源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」の合計が1人あたり4万円になりません。なぜですか?

源泉徴収票には、所得税分の定額減税のみ記載されており、個人住民税分の定額減税が記載されていないためです。

所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)

個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

令和6年分源泉徴収票で、所得税の定額減税を確認できました。住民税の定額減税はどうなりますか?

令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、毎年5月下旬〜6月にお手元に届いている、次の通知書等をご確認ください。

- 給与天引きの方→給与特別徴収納税通知書

- 納付書・口座振替の方→普通徴収納税通知書

- 年金天引きの方→年金特別徴収納税通知書

※紛失等の際は、発行元へお問い合わせください。

対象者を把握するために使用する課税情報は、いつ時点の情報ですか?

令和7年7月25日時点の課税情報を使用し、対象者の抽出を行っています。

税の修正申告により令和6年度分住民税額、または令和6年分所得税額に変更が生じました。不足額給付の支給金額も変更になりますか?

北杜市の事務処理基準日である令和7年7月25日以降に、税額の変更をしたり、申告漏れを遡って申告した方は、今回の支給金額に反映されません。

令和6年中に子供が生まれ、扶養親族が増えました。令和6年度当初調整給付金は既に受け取りましたが、給付額の算定基準となる扶養親族数には新たに生まれた子供が含まれていません。新たに生まれた子供の分の追加給付はもらえますか?

令和6年度当初調整給付は、令和5年分の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。

令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、給付に不足がある場合には、今回、追加で給付することとなっているため、令和6年中に生まれた子供の所得税分の調整給付金は、今回、不足分を追加で給付します。

※令和6年分確定申告や年末調整などで、新たに生まれた子供を扶養親族に含めていない場合は対象外となります。

※住民税分の調整給付金については、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定するため、令和6年中に生まれた子供は対象となりません。

退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)収入が令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度当初調整給付金の対象ではなかったが、今回の不足額給付は受け取ることができますか?

令和6年度当初調整給付金の対象にならない方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、今回の不足額給付の対象となります。

なお、住民税分の調整給付金については、令和6年度住民課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定しますので、追加の給付はありません。

令和5年中は収入が無く、令和6年4月から就職したため、令和6年分所得税が発生しました。給付金の対象ですか?

令和5年中に収入が無く、令和6年中に収入が発生し、令和6年分所得税が課税された方は、所得税分のみ定額減税の対象となります。令和6年分所得税で定額減税しきれない額が発生した場合は、今回の不足額給付の対象となります。

事業専従者でも受給できると聞きました。どのように手続きすればいいですか?

事業専従者等の税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得者向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、給付金の対象となる可能性があります。

対象者の要件は次のとおりです。

- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税対象外)

- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方又は合計所得額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課化税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

対象と思われる方は、ご自身での申請が必要です。申請書をダウンロードし、記入例に沿って記入のうえ、必要書類を揃えて令和7年10月31日(金)までにご提出ください。

※北杜市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた方には、8月20日から順次、申請書を送付しています。

住宅ローン控除を受けていますが、不足額給付はどうなりますか?

定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。

住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。

所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、令和6年度当初調整給付や、今回の不足額給付【Ⅰ】の対象とはなりません。

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初調整給付または不足額給付で給付することとなります。

対象と思われるが、通知が届かない場合は、給付金担当:0551−42−1163までご連絡ください。

代理人が受給することができますか?

本人及び代理人の確認書類等の提出のうえ、審査後、受給することができます。

令和6年度当初調整給付を受給しました。令和6年分所得税の実績が確定した結果、給付金をもらいすぎていたことが判明しました。返還が必要ですか?

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付は、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報により、令和6年分所得税額を推計して給付額を算出したため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額が判明した結果、過給付となる方もいます。(例:令和6年中に扶養していた親族が転出により減った等)

この方については、国で返還を求めないこととしていますので、返還する必要はありません。