料金改定の背景

人口減少の進展や節水機器の普及、節水意識の向上により、水道使用量は年々減少し、水道事業の主な収入源である料金収入は減少傾向にある一方で、高度経済成長期に整備した水道管などの老朽化が進行しており、古くなった施設の更新や耐震化を行うために今後多額の費用が必要となります。また、地震、台風などの自然災害も近年多発しており、大規模災害時に安定的に水道水をお届けするためにも、施設の適切な維持管理や更新・耐震化を計画的に進めていく必要があります。

平成23年1月の料金改定から約15年間、公金徴収業務等の民間委託や組織体制の集約による職員数の削減など経営の効率化や健全化に努め、県内他市と比較しても安価な水道料金を維持してきましたが、昨今のエネルギー価格の高騰や物価上昇などの事業環境の変化に加え、水道事業全体のコストも上昇していることから、現行の料金のまま必要な工事を行おうとした場合、財源が大幅に不足することになります。さらに、現行の料金水準のままでは、令和7年度以降赤字が続き、令和9年度には資金残高が枯渇する見通しで、経費縮減努力のみでは事業運営の改善が困難な経営状況にあります。

このような状況を踏まえ、安全で安心な水道水を将来にわたって安定的に供給し、健全な水道事業経営を継続するため、令和8年7月1日(令和8年8月請求分)から水道料金を改定させていただくこととしました。今後も経営の効率化や経費の削減等、一層の経営努力を行ってまいりますのでご理解をお願いします。

災害に強い施設・設備の整備

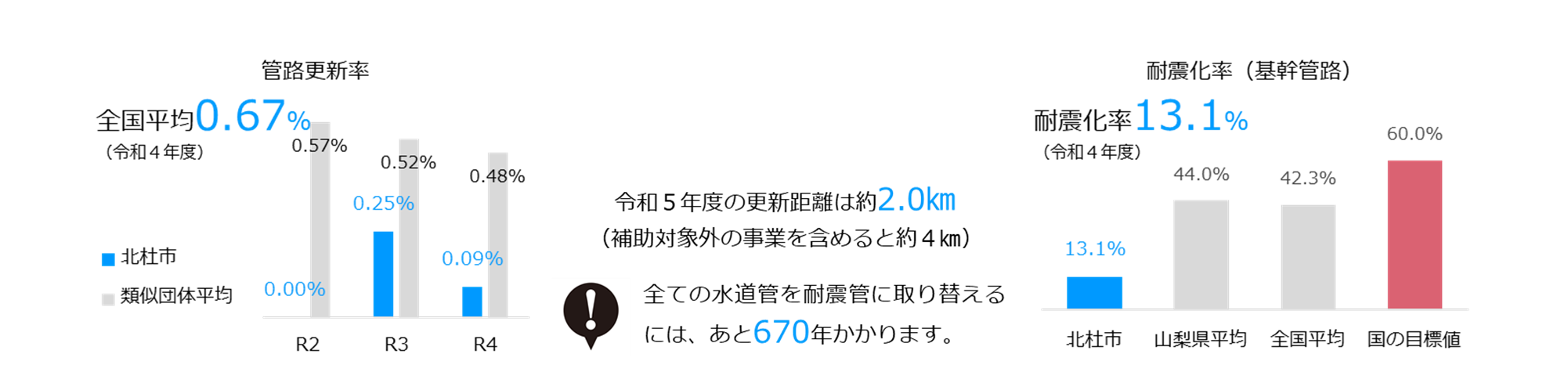

本市では、施設の老朽化が進み、漏水事故が2日に1回のペースで発生しています。

管路更新率や耐震化率も全国平均や類似団体と比較して極めて低い状況にあり、市民の皆さまへ安定給水を維持するためには、老朽化した施設・設備の更新や耐震化を進める必要があります。

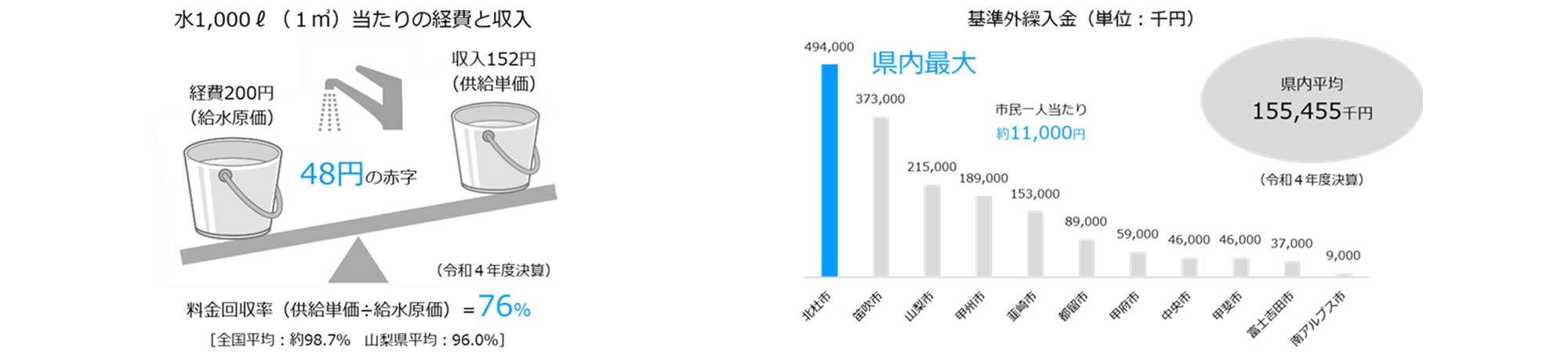

供給赤字の改善

水道水を1㎥つくるために必要な経費(給水原価)が200円かかるのに対し、水道水1㎥当たりの料金収入(供給単価)は152円しかないことから、水道水をつくるたびに48円の赤字になっています。この赤字分は、使用者の皆さまへの影響等を考慮し、一般会計からの県内で最大の繰入金(基準外繰入金)で補てんしています。

エネルギー価格の高騰や物価上昇など事業環境の変化や水道事業全体のコストも上昇していることから、今後も安定的に水の供給を行っていくためには料金体系の見直しが必要です。

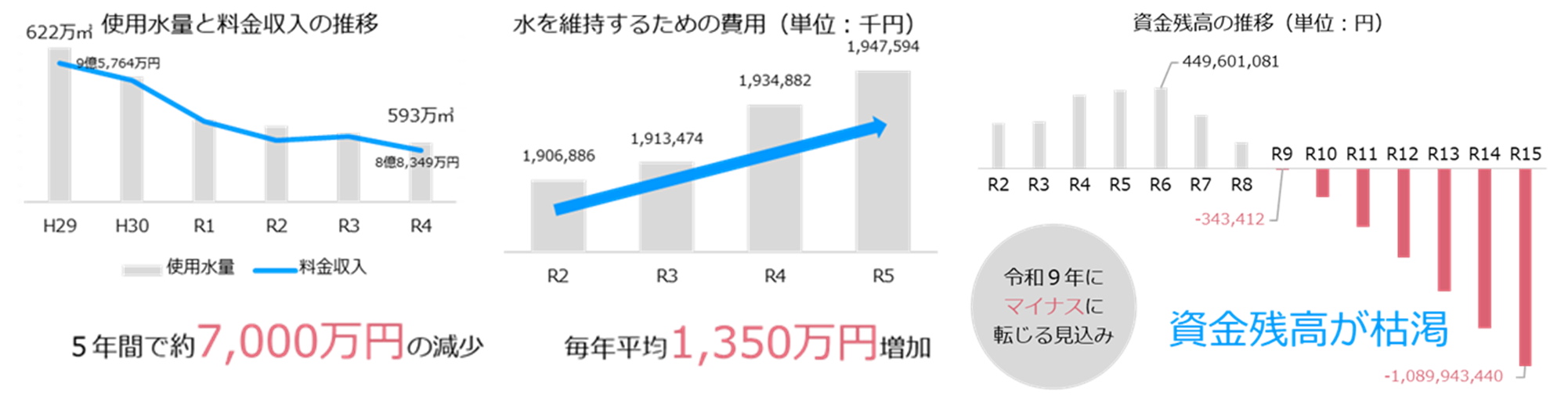

資金枯渇のおそれ

15年間、現行の水道料金を維持してきましたが、施設を維持するための支出が増加する一方で、人口減少や節水機器の普及等による使用水量の減少などから、水道料金の収入が減少しています。このため、令和7年度から純利益がマイナスに転じ、令和9年度には、資金残高(現金)が枯渇してしまうおそれがあります。

資金が枯渇すると、必要な工事の見送りや縮小のほか、漏水事故が起きても直ちに対応が困難となり、必要な水の供給ができなくなってしまうことから、結果的にサービスの低下につながります。

料金改定の内容

水道料金は、地方公営企業法、水道法及び水道法施行規則並びに水道料金算定要領で、その算定方法等が示されています。

料金体系は、これまでの口径別料金、基本水量10㎥、逓増型従量料金制、水量区分を継続することとし、使用者間の負担に大きな差が生じないよう配慮するとともに、水道事業の健全な運営が確保できる適正な原価に基づく料金体系としました。

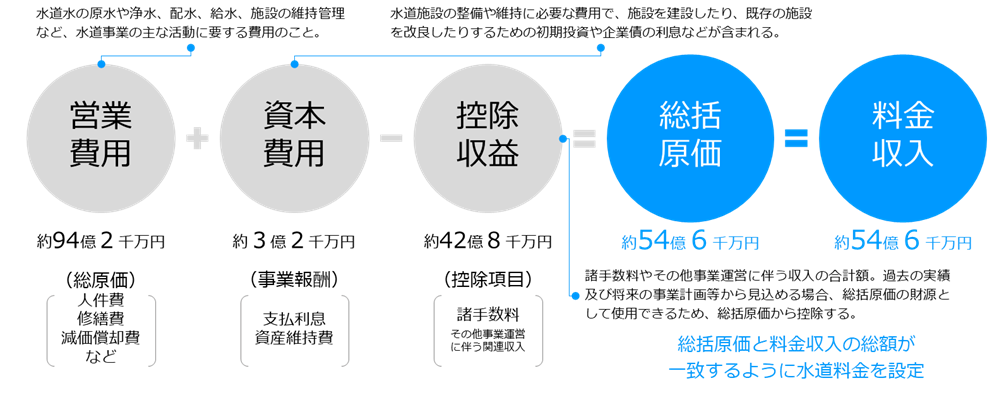

総括原価方式による料金算定

総括原価と料金収入の総額が一致するように水道料金を設定する方法を初採用し、給水原価と供給単価の可能な範囲での均衡を図ります。

料金算定の基礎となる原価を集計する期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間としています。

| 総括原価方式とは、事業の維持・運営に必要な費用(総括原価)を算定し、総括原価と料金収入の総額が一致するように水道料金を設定する方法です。 |

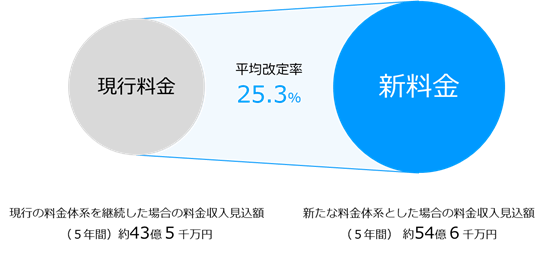

平均で25.3%の引上げ (水道料金収入が25.3%増加する水準への引上げ)

将来にわたり安定した事業運営を継続するとともに、水道管の更新・耐震化を着実に進め、安全・安心な水道水を安定的に市民の皆さまにお届けするため、水道料金を平均で25.3%引き上げます。

改定率は、令和8年度から令和12年度までの5年間の収支見通しを試算し、今後必要となる料金収入額を算出して決定しています。

| 水道事業は公営企業会計を適用しており、一般会計(通常の自治体の会計)などの税金等で事業を行う公的サービスとは異なり、水道料金を主たる収入として独立採算により事業運営を行っていく必要があります。 |

料金の市内一体系化 (料金統一)

現在は、水源の違い(ダム受水の有無)により二つの料金体系としていますが、これは最大で4倍もの料金格差があった8町の料金を早期に、可能な限り統合していくための合理的な措置でした。

現在は「北杜市水道事業」として認可を受けた一つの事業であり、提供するサービスに地域格差はありません。同じ水道事業にも関わらず、地域によって料金格差がある現在の状況は公平性に欠けるため、料金統一により負担の公平性を確保します。

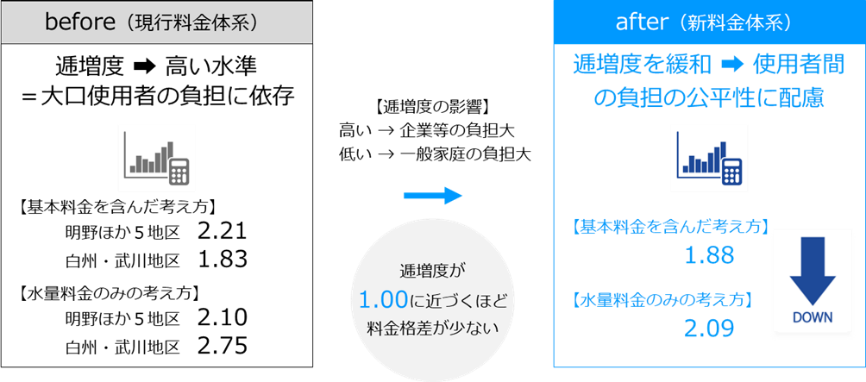

逓増度の緩和

現行の料金体系は、他自治体に比べて逓増度が高い水準にあり、大口使用者の負担に依存した料金体系です。

小口使用者の大幅な負担増に配慮しつつ、逓増度(大口使用者への負担の程度)を緩和し、使用者間の負担の公平性を確保します。

| 逓増度とは、水1㎥を使用した時の最大単価と最小単価の倍率を比較した数値です。一般的に大口使用者にどれだけ多くの負担を求めているかを測る指標となります。 |

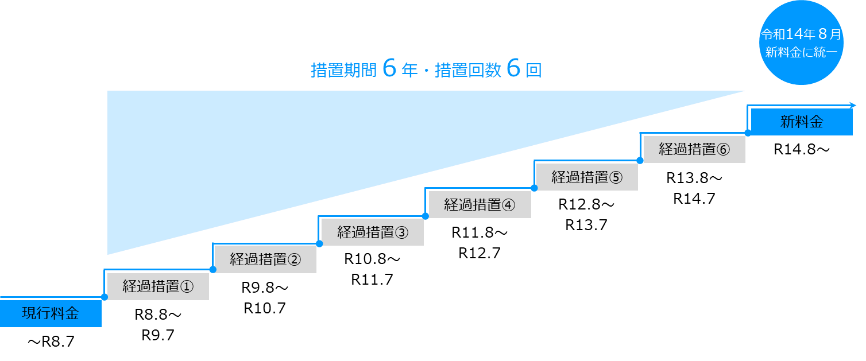

経過措置 (段階的値上げ) の適用

料金改定後の水道料金が短い期間で急激な負担にならないよう、段階的に新料金へ移行する措置を全地区に適用します。

令和8年8月請求分から令和14年7月請求分まで、1年ごとに料金改定(段階的値上げ)を行います。改定回数は、料金統一時を含めて7回です。

| 経過措置とは、料金改定による水道使用者の急激な負担増加を和らげるために、段階的な暫定料金を設定し、時間をかけて段階的に新料金に移行する措置のことです。 |

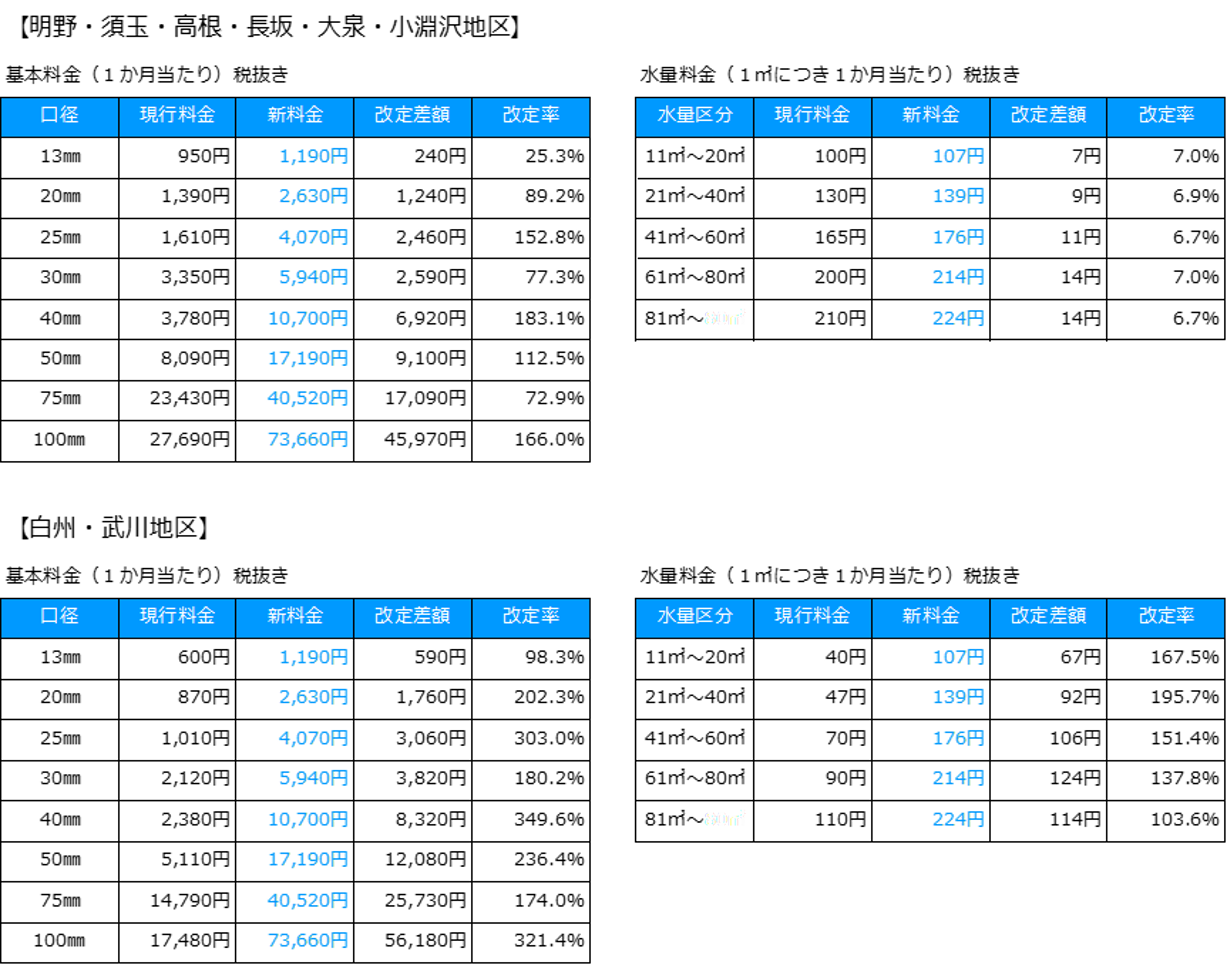

改定後の料金表

改定後の新料金は次の表のとおりです。

1か月の新料金表 (税抜き)

経過措置期間中の料金表 (税抜き)

改定後の水道料金と経過措置期間中の段階的な水道料金の確認

改定後の料金計算例を掲載しています。改定後の水道料金と経過措置期間中の段階的な水道料金は、水道料金シミュレーション又は水道料金早見表で確認することができます。

水道料金シミュレーション

口径区分を選択し、使用水量を入力していただくことで、2か月分の水道料金(税込み)が試算できます。

※圧縮ファイル(ZIPファイル)となっています。ダウンロードしてお使いください。

※計算結果は参考数値です。

水道料金早見表 (13ミリメートル・20ミリメートル・25ミリメートル、0~100㎥使用、2か月分税込み)

【6地区】メーター口径13mm (PDF 163KB)

【2地区】メーター口径13mm (PDF 159KB)

【6地区】メーター口径20mm (PDF 163KB)

【2地区】メーター口径20mm (PDF 159KB)

【6地区】メーター口径25mm (PDF 164KB)

【2地区】メーター口径25mm (PDF 160KB)

【6地区】メーター口径30mm (PDF 164KB)

【2地区】メーター口径30mm (PDF 161KB)

【6地区】メーター口径40mm (PDF 164KB)

【2地区】メーター口径40mm (PDF 161KB)

【6地区】メーター口径50mm (PDF 165KB)

【2地区】メーター口径50mm (PDF 161KB)

【6地区】メーター口径75mm (PDF 166KB)

【2地区】メーター口径75mm (PDF 163KB)

【6地区】メーター口径100mm (PDF 166KB)

【2地区】メーター口径100mm (PDF 163KB)

※その他の水量・口径の料金、改定率などは、水道料金シミュレーションでご確認ください。

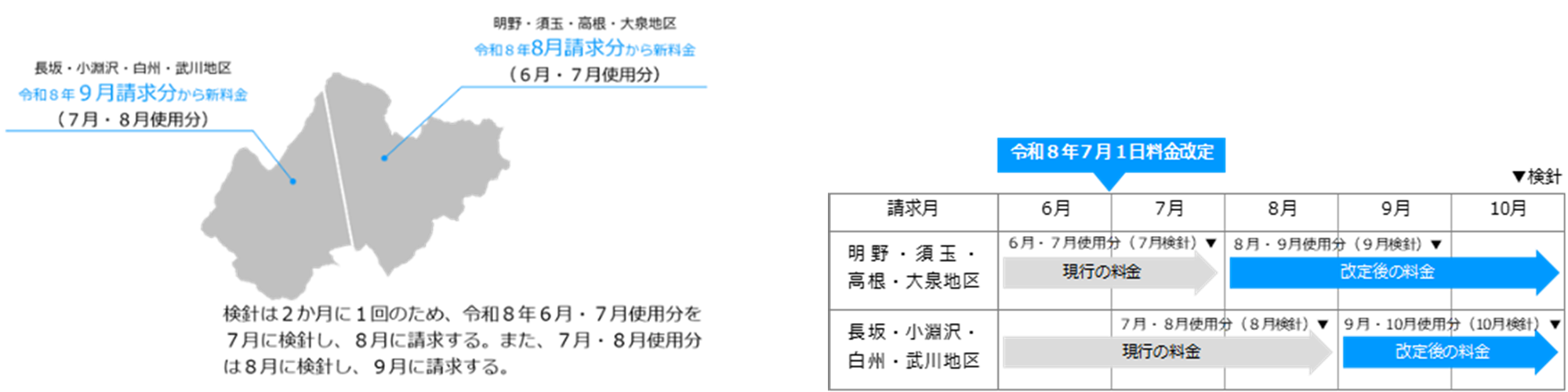

水道料金の改定時期

令和8年7月1日から

改定後の水道料金の適用時期

検針は2か月に1度行い、2か月分の料金をまとめて請求しています。検針月はエリアによって奇数月と偶数月に分かれているため、奇数月に検針するエリアは8月請求分から、偶数月に検針するエリアは9月請求分から改定後の料金を適用させていただきます。

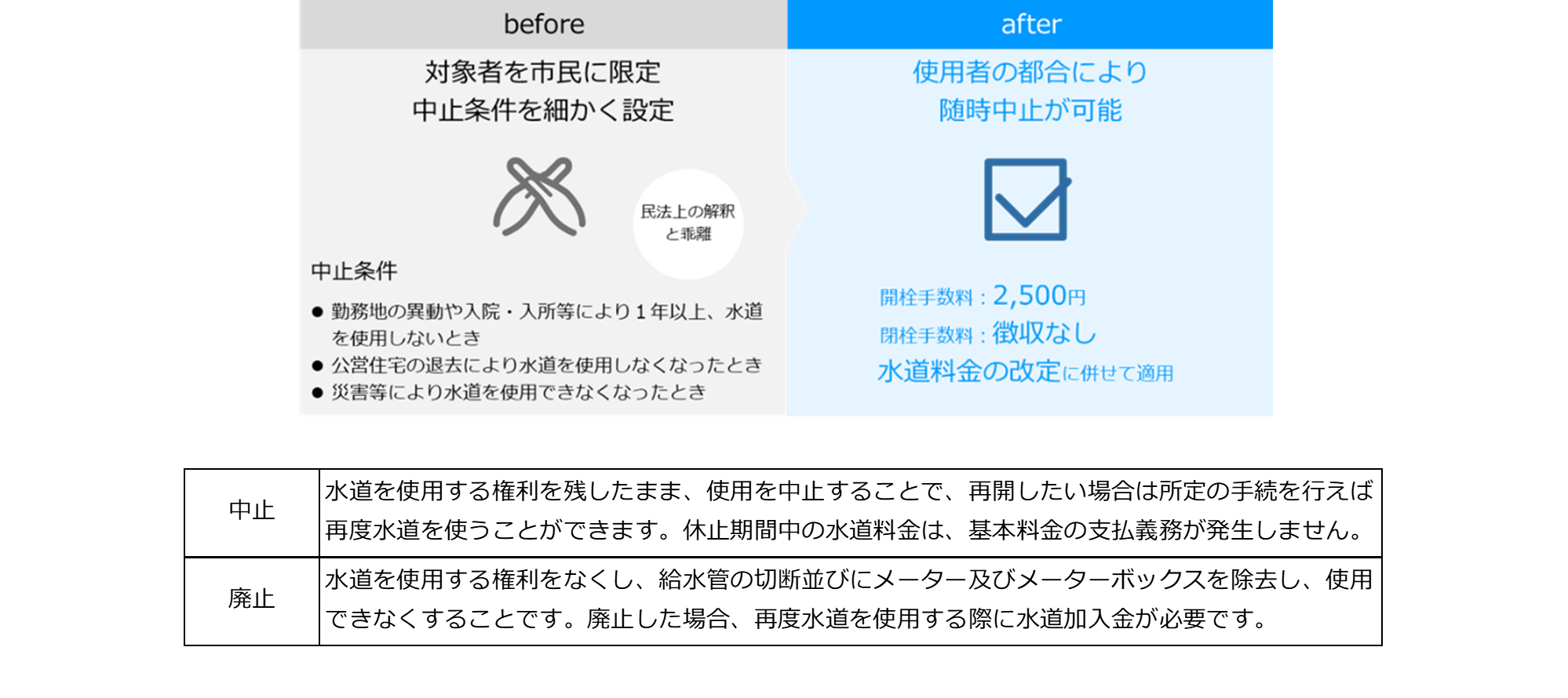

給水中止の要件緩和について

給水中止制度は、使用している水道を一時的に使用しない場合に、廃止をせずに使用を休止することができる制度です。本市においては、水道使用の一時的な中止について、これまで対象者を市民に限定した上で、中止条件を細かく設定するなど一時的な中止を制限していましたが、令和8年7月より中止条件を緩和し、使用者の皆さまの都合により随時中止できることになりました。

再開時は開栓手数料として2,500円を徴収させていただきます。

水道料金改定についてのQ&A

皆さまからお寄せいただいている質問にお答えします。

関連資料

お問合せ

上下水道お客様センター

電話:0551-42-1345

上下水道局上下水道総務課

電話:0551-42-1342 FAX:0551-42-1444